佛弟子文库

佛弟子文库

这一段佛陀指示修学圆通的一个正行。圆通是怎么修学的呢?先把它的内涵标出来。我们看经文。

阿难当知!汝坐道场,销落诸念,其念若尽,则诸离念一切精明,动静不移,忆忘如一,当住此处入三摩提。

这个地方在解释圆通正行之前,佛陀先讲了一句“阿难当知”。这句话是什么意思呢?古德说这句话有警告的意思。也就是说,在整个修学当中,你要非常的小心谨慎。所以这个“当知”就是提醒,你要特别的小心谨慎。那么在什么时候小心谨慎呢?当然,平常我们散乱的时候也就没有所谓的谨慎这件事,特别是在“汝坐道场”,就是你现在把外缘放下了,开始安住在这个修道的道场。

《楞严经》的道场有两个。蕅益大师说,第一个就是事相的道场,就是我们前面讲到的,你要做一个八角的楞严坛场,这个是事相的。第二个是理体的道场。就是你在佛堂当中或者历缘对境当中,你一念心跟外境接触的时候,你的心要把方向转过来,回光返照,观照你一念心性当下即空即假即中。所以“一念心性”就是我们的道场。

蕅益大师说,在末法时代,我们应该以这个理体道场为根本,因为事相是很难具足的。这个楞严坛场不容易具足,要以理体的道场为本。就是你现在应该要把你本具的那一念清净的本性现出来,然后在那个地方安住,这个就是“汝坐道场”,不要去跟随无明妄想而转。

那么安住道场以后做什么事呢?“销落诸念”,就是你要慢慢地从无明妄想的心把心带回家。安住在一念心性以后,开始慢慢地修空假中三观,来销亡、谢落这诸多的妄念。

“销落诸念”这句话,圆瑛老法师讲得比较清楚,他说其实这个地方指的是脱尘。我们这个根尘识最外一层是尘,先脱尘,再脱根,最后再脱识。根尘识都脱了以后,这个时候“迥脱根尘,灵光独耀”,真如现前。

所以这个地方特别指的是,初学者你先不要去管外境的变化,就是“销落诸念”,就是你的心不管外境是生灭的、动荡的、寂静的,你完全把外境放下。

“其念若尽,则诸离念一切精明。”这个地方指的是一种功德之相。前面“销落诸念”是指修行的过程,这以下“其念若尽”是讲他的功德。这个地方就是说,到了一个功德,是什么功德呢?以耳根来说就是“动静二相,了然不生”,就是妄念已经穷尽了。

海公讲一个譬喻说,什么叫“动静二相,了然不生”?就是一个人住在房子里面,屋子外面是刮风下雨,屋子里面呢,一点动静都没有!你很清楚,外面是刮风,是在下雨,但是你的心完全不随外境而转,而且房子里面什么风雨都没有,这个地方就是“其念若尽”。这个时候心中已经能够脱离比较粗重的妄想,已经不被外境所牵动。别人对我们的赞叹、毁谤,各式各样的顺逆境相来刺激我们,我们已经能够跟这个外境慢慢脱离了,不一定要跟它在一起了。这个时候内心“一切精明”,这个时候内心是精纯明了。

这个时候他的相貌又是什么相貌呢?“动静不移,忆忘如一。”“动静不移”是约着耳根来说的,这个耳根不再攀缘外在的动静二相。乃至于这个意根不再攀缘生灭二相。生就是忆念,我们想到过去的快乐、痛苦;忘就是忘掉了种种的因缘。不管你想起什么事,不管你忘记什么事,这个意根完全是如如不动。因为他这个六根已经慢慢脱离六尘的系缚。

那么当然,这个时候,内心当中“当住此处入三摩提”。这个“此处”,什么叫此处呢?就是前面所说的离念精明,“则诸离念一切精明”。他已经慢慢远离跟外境攀缘的那个妄念,内心精纯明了。你就在这一念的精纯明了之心,就在这个地方“云何应住”,就在这一念心住下去,继续地用功下去。

所以这个地方正是说明你修行的依止处,就是首先你要远离六尘,你不能跟六尘再打交道了。

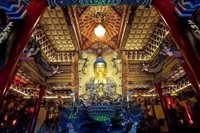

当然,我们在过去的修学当中,一个初学者还是假借六尘修学。初学者,你看,你要看佛像才能够拜佛,你要创造一个音声你才能够摄心听自己的音声。但是《楞严经》不是这个意思,它开始回光返照、脱离六尘,然后慢慢地把心带回家,开始走向回家的道路。这个时候内心当中是非常的寂静而明了,明了而寂静,就在这个地方住下去,继续地用功下去。

这个地方先说明这个圆通的正行,就是不再随外在的六尘而转。