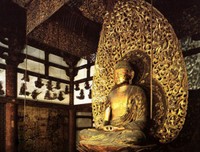

佛弟子文库

佛弟子文库

【原文】

问曰:“想即无想,谨闻之矣!然《方等经》中,修无上深妙禅定,令继想白毫兼称佛号,以祈胜定,既契之后,心佛两忘,信有之矣!但默念泉澄,即三昧自至,亦何必声喧里巷,响震山林,然后为道哉?”

对曰:“诚如所问,声亦无爽,试为明之。何者?夫辟散之要,要存于声,声之不厉,心窃窃然,飘飘然无定;声之厉也,拔茅连茹乘策,其后毕命一对,长谢百忧,其义一也。近而取之,声光所及,万祸冰消,功德丛林,千山松茂,其义二也。远而说之,金容荧煌以散彩,宝华浙沥而雨空,若指诸掌,皆声致焉,其义三也。

如牵木石,重而不前,洪音发号,飘然轻举,其义四也。与魔军相战,旗鼓相望,用声律于戎轩,以定破于强敌,其义五也。具斯众义,复何厌哉!未若喧静两全,止观双运,叶夫佛意,不亦可乎?定慧若均,则兼忘心佛诚如所问矣。故庐山〈远公念佛三昧序〉曰:‘功高易进,念佛为先。’察夫玄音之扣心,听则尘累每销,滞情融朗,非天下之至妙,其孰能与于此欤?言明证者,未若《华严经》偈云:

宁受无量苦,得闻佛音声,

不受一切乐,而不闻佛名。

“夫然则佛声,远震开善萌牙,犹春雷之动百草,安得轻诬哉?”

问曰:“高声下声,称佛名号,敬承其义。十方净土皆有如来,面之西方,何滞之甚耶?”

对曰:“子问非也。此是方等佛经作如是说,非人师之意也。岂可谤之于方等经欤?”

问曰:“谨闻教矣,理在何焉?”

对曰:“亦有其理。如说痴人见观世音有十一面,即设难云:‘何不安十二面耶?’及随其语,又设难云:‘何不安十一面耶?’子欲将东难西,其义若此。犹迷未醒者,即以此身,令其安置,不背一方,则其自悟矣。如其不悟,诚不可化,但可悲矣!

又《胜天王经·二行品》明如来八十种好,中有一随好光明功德,名一切向,不背他矣。然佛不可背,常面向于一切众生,非如冤仇不欲相见,慈之至矣,是其义也。智者大师,爰自抚尘之岁,终于耳顺,卧便合掌,坐必面西。大渐之际,令读四十八愿,九品往生,光明满山,天乐递奏,生于净土。面西之义,不亦弘哉?”

问曰:“面向西方,敬闻教理。般舟之义,义在何耶?”

对曰:“梵云般舟,此云现前,谓思惟不已,佛现定中。凡九十日常行道者,助般舟之缘,非正释其义也。”

问曰:“净土妙门,般舟之义,具闻剖析。然近代已来,谁得登于安养之国?既无相报,焉知所诣?望为明之。”

对曰:“晋朝庐山远法师为其首唱。远公从佛陀跋陀罗三藏授念佛三昧,与弟慧持、高僧慧永,朝贤贵士、隐逸清信:宗炳、张野、刘遗民、雷次宗、周续之、谢灵运、阙公则等一百二十三人,凿山为铭,誓生净土。刘遗民著文大略云:‘推交臂之濽沦,悟无常之期,切审三报之相,催知险趣之难拔,如其同志诸贤,所以夕惕霄勤,仰思攸济者也。

然后妙观大义,启心正照,识以悟新,形由化革。藉芙蓉于中流,荫琼柯以咏言,飘云衣于八极,泛香风以穷年。体忘安而弥穆,心超乐以自怡,临三涂而缅谢,傲天宫以长辞,绍众灵以继轨,捐大息以为期。究兹道也,岂不弘哉!’远公制〈念佛三昧序〉六:‘夫称三昧者何?思专想寂之谓也,思专则志一不移,想寂则气虚神朗,气虚则智恬其照,神朗则无幽不彻,斯二乃是自然之玄符,会一而致用也。

又诸三昧,其名甚众,功高易进,念佛为先,若以匹夫众定之所缘故,不得语其优劣,居可知也。’谢灵运〈净土咏〉云:‘法藏长王宫,怀道出国城,愿言四十八,弘誓拯群生。净土一何妙,来者皆菁英,颓年安可寄?乘化必晨征。’子问:‘未见往生相报’者,有晋朝阙公则,愿生而来报,后同誓友人在东京白马寺,其夜为公则追忌转经,于时林殿皆作金色,空中有声曰:‘我是阙公则也!所祈往生极乐宝国,今已果矣,故来相报。’言讫不现,支道林赞曰:

大哉阙公,歆虚纳灵,

神化西域,迹验东京。

徘徊霄虚,流响耀形,

岂钦一赞,示以匪冥。

又虞孝敬赞曰:

猗欤公则,先甘法味,

知我者希,其道乃贵,

金光夜朗,玉颜朝睟,

不舍有缘,言告其类。

《念佛三昧宝王论》

【演莲法师译文】

问:方等经中,对于修无上深妙禅定的人,令其常常观想阿弥陀佛眉间白毫,兼称阿弥陀佛名号,以期达到更殊胜的禅定。既契入念佛三昧之后,则心佛两忘,我相信有这个道理。既然如此,只要默念圣号,即如泉水澄清,念佛三味自至。又何必高声念佛,使声音传入于里巷,震动于山林,然后才称为念佛之道呢?

答:你这话固然没错,但高声念佛容易摄心,所以也没有过失。我今试为你说明。你知道为何要高声念佛吗?当念佛时,要排除昏沉、散乱心最好的办法,就是要在声音上用力。声音不够猛厉,其心难免窃窃然、飘飘然散乱无定。声音如果够猛厉,就如同猛力拔除茅草,便能连根随之拔起。尽力念佛一声,所有烦念,霎时顿消,心中当下就能平静如水。这是其一。

就近的方面说,佛声所到之处,即是佛光所照之处,一切恶鬼皆悉远离,故能万祸冰消。而此功德如同千山茂盛的松林一样多得难以胜举。这是其二。

从远的方面说,如唐朝怀感大师精修念佛,见阿弥陀佛放金色光明;道绰大师一生念佛,临终之日,众见化佛住空,天华缤纷而下。这些感应事迹,了若指掌,都是由高声念佛所致。这是其三。

又如搬运木石,因重而不前。众人一齐大声呼号,以声助力,便能飘然轻举。这是其四。

譬如与魔军相战,两阵旗鼓相望,于胜负未分之际,若能高声呐喊,金鼓并震,必能破彼强敌。这是其五。

高声念佛的作用既具有此等众义,又何必厌弃呢?但也不妨喧静两全,止观双运,正好符合佛意,不也可以吗?定慧若是均等,则兼忘心佛,的确就如你所问的一样。是故庐山慧远法师在《念佛三昧序》中说,若论功高易进,当以念佛为先。我常常觉察,只要一听到这种扣人心弦的阿弥陀佛洪名时,心中的尘劳业累全消,所有滞情顿时融化清朗。这种高声念佛,若非天下之至妙,岂能达到如此效用?

若要说明依何经文为证的话,莫如《华严经》偈云:

宁受无量苦,得闻佛音声。

不受一切乐,而不闻佛名。

既然如是,则佛声远震,可以帮助开发众生善根萌芽,犹如春雷之惊动百草,怎么可以轻视高声念佛而加以诬慢呢?

问:高声、低声称佛名号,敬承开示其中含义。至于十方净土,皆有诸佛如来。唯独教人面向西方,岂不是太过于执情了吗?

答:你这所问就不对了。教人常常面向西方念佛,发愿往生西方净土,这是大乘方等经中佛陀金口所说的,并非哪个祖师所出的主意。怎么可以随便毁谤大乘方等经呢?

问:谨闻指教了。但其理由何在呢?

答:当然有其道理。比如痴人见到观世音菩萨像有十一面,就提出责难说:“为何不安十二面呢?”假如随顺其语安十二面,他又提出责难说:“为何不安十一面呢?”你要将东难西,也就如同这痴人一样了。

当然,教念佛的人常常面向西方还有一层意思,犹如有人忘失念佛而未能及时醒觉,就教他把身体转向面对西方,这样就容易提醒使其自悟念佛。如其仍然不悟,那就真的是不可教化了,这种人只能令人感到可悲罢了。

又《胜天王般若波罗蜜经·二行品》中,明如来身相有八十种好,其中有一随形好光明功德,名“一切向不背他”。然而佛尚且不背于众生,常常面向一切众生。而众生向佛又不是如对怨仇,为何不愿与佛相见?这可是佛的慈悲之至啊!念佛的人常面向西方,也是这个意思。当年智者大师,自年少出家为沙弥始,终于六十耳顺之年。卧时便双手合掌,坐必面朝西向。至临命终时,令门人弟子诵读四十八愿及九品往生文。其时光明满山,天乐频奏,安详往生净土。那么面朝西向的意义不也非常弘大吗?

问:念佛的人常常面向西方,已敬闻其中所含教理。然而般舟的义理又何在呢?

答:梵语“般舟”,译为华言为“现前”。是说思惟念佛不间断,能于定中感应诸佛现在其前。修般舟念佛,以九十日为一期,身行无间,步步声声唯念阿弥陀佛,以助般舟三昧诸佛现前之缘。但这也不能算是正式解释般舟的全部义理。

问:净土微妙法门,般舟诸佛现前之义,已具闻剖析。然而近代以来,念佛的人中,有谁得以往生安养之国?既没有人回来相报,怎么知道他们的去处?希望能为我举例说明。

答:晋朝庐山慧远法师,是我国净土宗的首先倡导者。远公从佛陀跋陀罗三藏法师,授以念佛三昧。(成时法师注:考远公于晋孝武帝太元十五年庚寅,与缁素一百廿三人结社念佛。历十七年,至安帝义熙二年丙午,佛陀跋陀罗方至长安。后以小故,往庐山。紫阁飞锡法师谓佛陀跋陀罗法师授远公念佛三昧方结社,系未详考。)其后与弟慧持法师,高僧慧永法师,以及朝廷中的贤贵人士,并隐逸在野的清信士,如宗炳、张野、刘遗民、雷次宗、周续之、阙公则等,共一百二十三人,凿山间的石壁刻上铭文,立誓同生净土。由刘遗民著文,其大略云:

推究人生在世,每与佛法失之交臂而沉沦,感悟生命短促,无常之期已在逼近。审虑现报、生报、后报之相催,悉知险难恶趣之难拔。如其现前同志诸贤,之所以夕惕宵勤念佛,正为仰望阿弥陀佛能有所济度啊。然又兼观想阿弥陀佛广大妙相,以启发内心正念观照。期望他日往生净土,妄识因见佛悟道而清新,形体由化生而变革。借着莲华优游于七宝池中,凭倚嘉树秀枝之下以歌咏。常以清旦飘着云衣前往供养十方诸佛,在弥漫着微妙香洁的和风中安度无穷尽的年月。体虽忘安而更加清穆,心超喜乐而以道自怡。俯临三途而远谢,傲视天宫以长辞。立此誓愿,绍承前贤以继芳轨,直至生死大息以为期。悉心体究此道,岂不恢宏广大吗?

又慧远公制有《念佛三昧序》云:何以称为“三昧”呢?就是思专、想寂的意思。思专,则志向专一而不移。想寂,则气度清虚、神志明朗。气度清虚,则心智恬静而能照见诸法。神志明朗,则凡幽微玄妙之理无不透彻。这思专、想寂二者,乃是自然有其相互作用的符合,如能会而为一,就能达到三昧的妙用。又佛说种种三昧,其名称很多。然而论其功高而易进,还是以念佛为先。如果与平常修习众定的所缘境相比,用不着去评论其优劣,自然可以知晓。

谢灵运《净土咏》云:

法藏长王宫,怀道出国城。

愿言四十八,弘誓拯群生。

净土一何妙,来者皆菁英。

颓年安可寄,乘化必晨征。

你今既问未见有人往生净土后而回来相报的事迹,那么,我就随举一例吧。当时参与慧远公莲社的阙公则,他发愿往生后一定回来相报。阙公则往生后,与他共同立誓的莲友们,在洛阳白马寺,夜间为阙公则作忌日诵经回向。其时整个山林佛殿,皆作黄金色。众人皆闻空中有声音说:“我是阙公则也。以前在莲社时祈愿往生极乐宝国,今果然满我所愿,故来相报。”话说完后就寂然无声。当时有高僧支道林为此作赞曰:

大哉阙公,歆虚纳灵。

神化西域,迹验东京。

徘徊霄虚,流响耀形。

岂钦一赞,示以非冥。

又有名士虞孝敬作赞曰:

猗欤公则,先甘法味。

知我者希,其道乃贵。

金光夜朗,玉颜朝晬。

不舍有缘,言告其类。